M. Chioca |

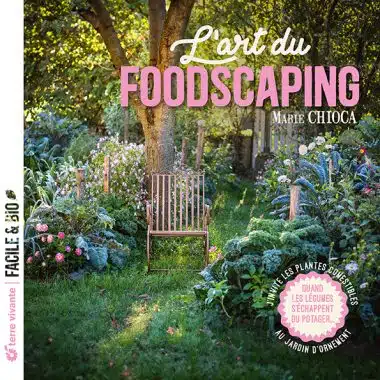

Cet article est extrait du livre L’art du foodscaping de Marie Chioca.

Des artichauts dans les roses

Ce massif aux couleurs tendres est un des plus anciens de mon jardin : ici, les althéas forment comme de véritables petits arbres veillant sur mes si follement romantiques rosiers anglais (lesquels souffleront bientôt leurs quinze bougies !). Quant aux pieds de nepetas, de valérianes, de perovskias, d’asters et de géraniums ‘Rozanne’, ils ont pris au cours des ans des proportions royales malgré les nombreuses divisions automnales.

Ce joli méli-mélo hébergeait autrefois des lavatères blanches et roses… mais cette vivace arbustive est hélas peu pérenne et mes ravissantes lavatères ont disparu à l’âge de huit ou neuf ans lors d’un hiver particulièrement glacial, laissant un vide entre les rosiers et les hibiscus. Au moment de leur choisir des remplaçants, j’ai épluché de longues listes de vivaces arbustives fleuries avant de finalement arrêter mon choix sur… des artichauts !

Eh oui, des artichauts. Car ce légume d’envergure peinait à trouver sa place dans mon petit potager. Mais insérés entre les rosiers et les althéas déjà imposants, les pieds d’artichauts ont pu se développer sans gêner leurs compagnons par une concurrence trop déloyale, se contentant de chatouiller le nez des roses avec leurs grandes feuilles dentelées d’un poétique vert bleuté. Peu rancuniers, les rosiers ont volontiers partagé avec ces gourmands d’artichauts leurs plantureux repas biannuels de fumier de lapin frais et de Patentkali®, ainsi que l’épais paillage au foin des mois brûlants…

De lourds artichauts détachent donc, au printemps, leurs silhouettes en pomme de pin au-dessus des rosiers. Il faut un peu se chamailler avec les épines de ces derniers pour les cueillir, mais enfin c’est toujours mieux que de ne pas avoir d’artichauts du tout !

En hiver, les touffes d’arbustes et de vivaces protègent les artichauts des vents froids, et les restes de paillage forment comme une douillette couverture contre le gel. Cette association de fleurs et d’artichauts est donc bénéfique à bien des égards. Mais si je devais émettre un regret, ce serait celui-ci : les feuillages d’artichauts sont trop cachés derrière les rosiers pour que l’on puisse les admirer, ce qui est bien dommage car ils sont réellement beaux. Quelque part dans un petit tiroir de mes rêves jardiniers, le projet d’un massif de vivaces laissant davantage la vedette aux artichauts mûrit doucement…

Des potées à grignoter

Au printemps, les pépinières et les jardineries surabondent en tentations de toutes sortes pour qui souhaiterait égayer joliment sa terrasse, son balcon, voire un simple rebord de fenêtre. Et parmi toutes ces annuelles souvent poussées à grand renfort d’engrais et de serres chauffées, il est bien difficile de se décider… Mais le meilleur choix ne serait-il pas, là aussi, de faire pousser un peu de saine nourriture ? Car chaque pot, chaque balconnière remplie de substrat fertile est un nid douillet potentiellement vivrier… Certains jardiniers urbains pratiquent même la permaculture sur balcon, atteignant des productions tout à fait étonnantes ! Sans viser aussi haut, quel plaisir déjà que de grappiller quelques fraises, myrtilles, framboises, kumquats, tomates ou feuilles de basilic… Cela n’est-il pas tout aussi satisfaisant – voire plus – que de se contenter de balconnières fleuries ?

Les catalogues de plants et de semences proposent de plus en plus de variétés naines et/ou adaptées à la culture en pot. Toutes ces plantes ont déjà, par l’aspect de leur feuillage, de leurs fleurs et de leurs fruits, une certaine beauté pouvant rivaliser avec les variétés d’ornement : fraisiers, poivrons, piments, mini-aubergines, etc. Même une simple patate ratatinée confiée au terreau d’une potée poussera en formant tout d’abord un joli feuillage, puis de très belles fleurs mauves. Et lorsque le feuillage fanera, il sera temps de découvrir, au fond du pot, un petit trésor de patates nouvelles !

Pour renforcer la gaieté et la luminosité d’une terrasse embellie de potées nourricières, il suffit d’associer des plantes fleuries (idéalement comestibles ou du moins non toxiques) aux mini-fruitiers, légumes ou herbes aromatiques, en choisissant des variétés à floraison généreuse, mais de petit développement (calibrachoa, géranium-lierre, capucine naine ou lobélia plutôt que surfinia, cléome ou cosmos, par exemple), et peu gourmandes afin d’éviter une trop rude concurrence. Il faut également veiller à associer les plantes aimant les mêmes conditions de culture (ombre ou soleil, arrosages intensifs ou ponctuels, plante grimpante ou non, etc.).

Voici un exemple tout simple, mis en place sur ma terrasse à l’été 2024 : après avoir rempli quatre pots d’un substrat riche (1/3 de terreau, 1/3 de compost et 1/3 d’Or Brun®), j’ai installé fin avril dans chacun d’eux un plant de tomate et trois portulacas (plantes peu gourmandes, à petit développement, non toxiques et aimant les mêmes conditions que les tomates, en l’occurrence le plein soleil). Ces potées ont été arrosées sans excès et les pieds de tomates tuteurés d’un bambou. Le résultat est joyeux, pimpant et coloré à souhait… mais il y a bien d’autres combinaisons à tester !

Le massif des tisanes à l’ombre du mûrier-platane

Après l’époustouflante floraison de choux et de tulipes, j’ai dû me résoudre à les enlever. La place s’est donc trouvée libre. Cela faisait longtemps que je gambergeais sur un massif de simples inspiré des jardins médiévaux… si possible au plus proche de la maison, afin de ne pas être obligée de patauger dans la rosée en pantoufles tous les matins !

Après avoir déplacé plus loin les rosiers couvre-sol (car je redoutais leurs épines au moment des futures cueillettes), mon époux a réalisé un plessis tout autour de l’arbre avec (devinez quoi ?) les longues branches du mûrier qu’il venait de tailler (rien ne se perd !). J’ai rempli l’intérieur du plessis de diverses ressources de biomasse si abondantes au printemps (broyat de fins rameaux bien verts après la floraison des lilas, litière d’animaux issue des grands nettoyages du poulailler, tontes, désherbage, etc.), afin de créer une sorte de lasagne bien accueillante pour les futurs plants malgré la concurrence des racines de mûrier. J’ai ensuite installé tout un panel de variétés à tisanes dont les saveurs me séduisent particulièrement : menthe bergamote (aux jolies fleurs violettes et au délicieux parfum de thé Earl Grey), menthe poivrée, menthe verte, menthe chocolat, sauge ananas, monarde bergamote rose (au parfum à la fois un peu mentholé et hespéridé), dracocéphale de Moldavie (difficile de décrire la saveur de ses inflorescences, mais c’est très addictif !), aspérule odorante (dont les fleurs une fois séchées évoquent la vanille), agastache ‘Blue Fortune’ (aux belles fleurs bleues et à la saveur délicatement anisée), stévia (pour « sucrer » les tisanes et leur apporter une petite note réglissée), verveine citronnelle, mélisse, fenouil sauvage…

Pour la beauté du massif, mais aussi des infusions – car je trouve si poétique d’ajouter quelques pétales colorés et comestibles dans la théière ! –, j’ai planté un pélargonium, un cosmos, un bleuet, deux dahlias et un pied de mauve (laquelle présente aussi des propriétés médicinales très adoucissantes pour la gorge et les voies digestives).

Durant toute la belle saison, nous avons cueilli chaque matin notre « thé » du petit-déjeuner à deux pas de la cuisine, en combinant à chaque fois des plantes différentes pour varier les saveurs. C’est tellement plus agréable, plus sain, plus économique que d’acheter des sachets tout prêts…

Si je devais faire le point : toutes les plantes ont bien prospéré malgré la mi-ombre imposée par la ramure, mais ce sont les dahlias qui, atteignant leur pleine envergure courant août, ont fait le plus de dégâts en s’affalant bêtement sur certaines plantes à tisane… L’an prochain, ils iront faire les guignols dans un autre coin du jardin !

Marie Chioca