Il est temps de régénérer les cycles naturels de l’eau.

M. Arnould |

Cet article est extrait du magazine Les 4 saisons hors-série n°37.

Marie Arnould : À l’école, j’ai appris le cycle de l’eau : l’eau s’évapore au‑dessus des océans, ces nuages sont poussés sur les continents où ils se déversent en pluie qui alimente les rivières, lesquelles se jettent dans l’océan. La boucle est bouclée. En fait, c’est plus compliqué que cela ?

Samuel Bonvoisin : Il n’y pas que les océans qui s’évaporent. Les sols et les végétaux transpirent et cette évapotranspiration est essentielle. On l’appelle “eau verte”. Les précipitations continentales à l’échelle mondiale représentent 110 millions de km3 d’eau. On estime que seulement un tiers provient de l’évaporation des grandes masses océaniques, soit 40 millions de km3. Les 70 millions de km³ restants, ce sont les végétaux et le sol qui transpirent, en particulier les grandes forêts comme l’Amazonie. C’est une hydrologue suédoise, Malin Falkenmark, qui a proposé ces termes d’“eau verte” et “eau bleue” à la fin des années 90, et c’est une avancée fondamentale.

Comment fonctionnent ces cycles de l’eau verte ?

Il faut revenir aux capacités des végétaux. Via leurs stomates, ils évapotranspirent l’eau qu’ils pompent dans le sol. Les gens pensent que les arbres pompent l’eau, c’est vrai. Mais 98 % de cette eau pompée ressort par les feuilles ! L’atmosphère est rafraîchie, puisque les arbres peuvent faire baisser la température de 4 à 8 °C. Ensuite, là où ça devient carrément génial, c’est que c’est une bactérie qui fait pleuvoir. Pseudomonas syringae est une bactérie qui cohabite avec les végétaux, on la trouve sur les feuillages. Avec l’évapotranspiration, elle part dans l’atmosphère et on peut la retrouver jusqu’à l’altitude où se forment les nuages, souvent à 5 000 mètres. Elle agit comme un noyau de condensation biologique : 70 à 100 % des gouttes de pluie, flocons de neige ou cristaux de glace se forment autour d’elle. C’est extraordinaire ! Le végétal et les bactéries se sont associés pour provoquer des pluies.

Et donc les arbres créent de la pluie ?

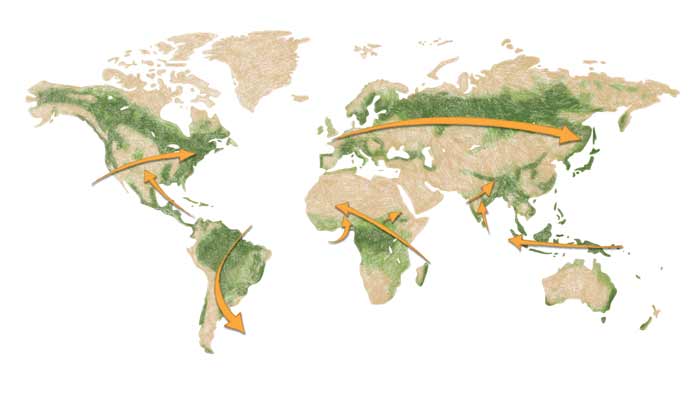

Oui, via l’évapotranspiration. Et ces masses d’air humide voyagent, parfois très loin. En Amazonie, on parle même de “rivières volantes”, ces gigantesques flux de vapeur d’eau qui survolent la forêt. Parce qu’évidemment, les millions d’arbres rejettent de la vapeur. Contrairement à ce que l’on croit, la canopée n’est pas lisse : quand on la regarde de près, elle présente des creux et des bosses, comme des boîtes d’œufs. Aucun écosystème spontané n’est lisse, ils sont hétérogènes et c’est cette hétérogénéité qui génère des mouvements de convection, formant de petits nuages. Chassés par les vents dominants, ces nuages composent de grandes colonnes – ces fameuses “rivières volantes”. Qu’est‑ce qui fait qu’un paysage est efficace pour le cycle de l’eau ? C’est cette “rugosité”. Que n’a pas un paysage lisse de type grande culture, tout plat, bien homogène.

Incroyable !

Un autre rôle du végétal par rapport à l’eau, c’est la condensation : les plantes ont la capacité de condenser l’eau, c’est‑à‑dire qu’elles captent l’eau gazeuse contenue dans l’air pour la faire passer à l’état liquide – elle se dépose sur les feuilles sous forme de gouttelettes, qui ruisselleront et alimenteront le sol. On estime que dans les systèmes multiétagés, avec plusieurs strates comme dans une forêt, l’activité de condensation peut permettre de recycler autant d’eau que l’ensemble des précipitations de l’année. Le lierre est une excellente plante condensatrice, elle recycle l’évapotranspiration des arbres et peut en refournir à nouveau autant que la pluie annuelle.

Avec la déforestation en Amazonie, on peut imaginer que ces “rivières volantes” sont menacées ?

Oui, mais il n’y a pas qu’en Amazonie que le cycle de l’eau a été dégradé. Chez nous aussi, l’agriculture a simplifié les paysages avec le remembrement, en arrachant la moitié des haies du pays, en asséchant un million de mares et en appauvrissant les sols. En moyenne, le taux de matière organique dans les sols agricoles est passé de 4 % à 1,5 %. Or la matière organique a une capacité extraordinaire de rétention d’eau : dans un sol argileux, elle aide à absorber l’eau ; dans un sol drainant, elle améliore la capacité de rétention. Pour donner un ordre de grandeur, 1 % de matière organique en plus sur l’ensemble des surfaces agricoles permettrait de stocker l’équivalent en eau de 6 000 mégabassines. Notre territoire a été simplifié et les sols ne sont plus capables de retenir l’eau : on l’a vu lors des inondations de 2024, il y avait des coulées de boue même en plaine.

Pourtant, la France n’a jamais été aussi boisée qu’actuellement, plus de 30 % ?

Sauf que 80 % des forêts françaises n’ont pas plus de deux essences. Or elles ne retiennent bien l’eau que si elles sont diverses, avec plus de trois essences ! Et on a remplacé beaucoup de feuillus par des résineux, qui évapotranspirent en moyenne deux fois moins. Cela a un impact sur le cycle de l’eau, qui a aussi été dégradé par la façon dont on a géré les rivières et l’urbanisation. Les rivières ont été rectifiées, endiguées, canalisées, et leur lit mineur creusé ; au final, leur écoulement s’est accéléré, elles n’ont plus toutes ces petites crues régulières qui alimentaient en eau les nappes alluviales. Quant à l’artificialisation… Entre 2009 et 2019, on a artificialisé l’équivalent du département du Rhône ! Et évidemment, moins il y a de végétal, moins il y a d’évapotranspiration. La loi “Zéro artificialisation net” n’y change rien. Au final, il n’y a plus des paysages qui recyclent efficacement les précipitations. Quand les cycles de l’eau verte sont fonctionnels, une molécule d’eau peut être renvoyée 5 à 6 fois dans l’atmosphère.

Que faire ?

Inverser la tendance en s’appuyant sur les principes de l’hydrologie régénérative. Ceux‑ci ont été élaborés par un Australien, Perceval Alfred Yeomans, dans les années 70. Il avait une grande ferme d’élevage et voyait la désertification avancer. Il a engagé une réflexion écosystémique pour inverser cette tendance, aboutissant aux mots‑clés “slow, spread, sink and stock” – ralentir, répartir, infiltrer et stocker. Pour lui, il faut d’abord mettre en place des stratégies de régénération, plutôt que de chercher à s’adapter : notre énergie doit être consacrée à 80 % à étudier le climat, la topographie, le couvert forestier… et seulement à 20 % aux dispositifs d’irrigation ou aux végétaux adaptés au réchauffement climatique.

On peut réellement agir à ce niveau ?

Oui ! Il faut “garder l’eau dans le paysage”. En affinant les principes de l’hydrologie régénérative, nous avons fait évoluer les mots‑clés de Yeomans pour redonner toute sa place au végétal : “Ralentir, infiltrer, stocker et évapotranspirer”. L’idée, c’est de ralentir l’eau au maximum, pour qu’elle s’infiltre dans le sol plutôt qu’elle dévale les pentes. Pas de sol à nu évidemment ! On peut stocker l’eau directement dans le paysage. Pas sous forme de mégabassine, mais dans le sol, dans les nappes souterraines et aussi dans le végétal, qui va pouvoir évapotranspirer cette eau. On a passé les dernières soixante‑dix années à détruire ce qui permet de stocker l’eau : il est temps d’inverser cette tendance et de régénérer les cycles naturels de l’eau.

Mais ça, des politiques publiques peuvent le mettre en œuvre, pas le jardinier chez lui ?

Bien sûr, l’approche territoriale est fondamentale en hydrologie régénérative et on intervient beaucoup auprès des collectivités locales. Mais chacun peut avoir la compréhension de ce qu’il fait. En formation permaculture, il m’arrive d’entendre qu’“il faut être autonome”. Mais si tu fais un forage sur ton terrain, tu n’es pas autonome, tu es dans une logique extractiviste ! La question n’est pas seulement d’être économe ou autonome, ou de mettre une cuve sous une gouttière, mais d’alimenter le cycle de l’eau. On doit veiller à ce qu’aucune eau ne sorte de son jardin lorsqu’il pleut pendant dix jours : il faut l’arrêter et l’infiltrer. Déjà, on peut organiser le stockage en augmentant le taux de matière organique : pas de sol à nu bien sûr, des engrais verts, du compost… Ensuite, veiller à ce qu’il y ait de la photosynthèse tout le temps, avec plusieurs strates (arbustes, arbres…), des arbres qui débourrent tôt et défeuillent tard, le maximum de plantes qui poussent. Le maître‑mot, c’est densifier. Toujours se poser la question “quelle est l’activité photosynthétique dans mon jardin ?”

Comment arrêter et infiltrer l’eau ?

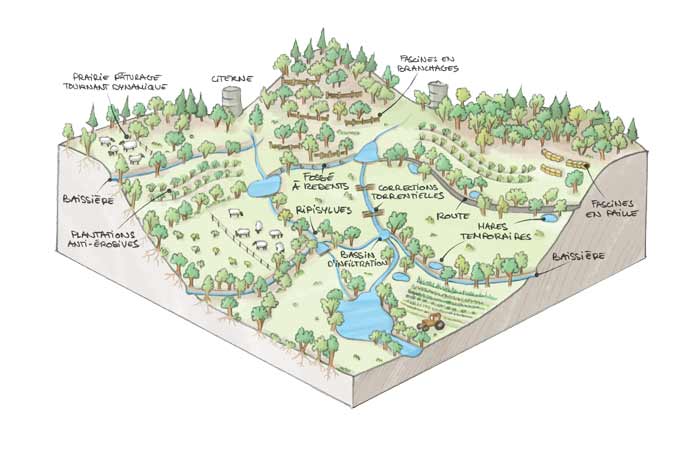

Yeomans a inventé le “keyline design” : s’appuyer sur la lecture topographique des courbes de niveau du terrain pour voir où installer des baissières qui vont permettre l’infiltration de l’eau. Dans notre jardin, à l’Oasis de Serendip’, dans la Drôme, on a créé des baissières sur les courbes de niveau, qui captent le ruissellement. Et on a planté des arbres, au fond, qui profitent de l’eau captée. Dans une parcelle, il y a toujours un point bas où vous pouvez installer une noue, c’est‑à‑dire un fossé végétalisé peu profond, en pente douce, qui va laisser l’eau s’infiltrer, ou une mare. Les haies sont également d’excellents vecteurs d’infiltration.

En quoi les haies sont‑elles efficaces ?

En 2021, il y a eu une inondation dramatique en Belgique dans la vallée de la Vesdre. Le gouvernement wallon a missionné une équipe scientifique coordonnée par Aurore Degré, chercheuse à Gembloux Agro‑Bio Tech. Elle a modélisé le bassin versant en 3D en appliquant les principes de l’hydrologie régénérative. D’après ses calculs, en restaurant le bocage, et donc les haies, on diminuerait les crues de 38 % et on améliorerait le débit à l’étiage de 10 % ! Les haies sont le facteur le plus important dans sa modélisation, devant les changements de pratiques sylvicoles (diversification forestière) ou de techniques culturales (hausse de la matière organique, couverture du sol). Avec cette stratégie, on retiendrait l’eau dans le paysage, avec des impacts positifs les années humides mais aussi les années de sécheresse.

N’est‑ce pas contre‑intuitif de se dire qu’alors que le climat est de plus en plus sec, il faut planter des arbres qui pompent l’eau ?

Si on ne fait que s’adapter, si on ne met que des plantes adaptées au sec, qui ont besoin de moins d’eau et évapotranspirent moins, on crée de moins en moins d’eau verte. C’est un cycle vicieux. Quand on discute avec les responsables des espaces verts en ville, leur mantra, c’est “s’adapter”. Actuellement, dans les jardineries, le produit‑phare, c’est le palmier. On parle de “xeriscaping”, paysagisme sec. Mais ce sont les peupliers et des saules qui feront de l’évapotranspiration, pas les palmiers ! Il faut passer d’une logique d’adaptation à une logique de régénération. Si on ne fait que de l’adaptation, on aggrave le problème. Il faut continuer à mettre du feuillu dans les zones les plus humides de son environnement. La désertification n’est pas inéluctable. Il y a des exemples concrets en Inde, en Jordanie, en Australie. Je n’ai pas envie de m’adapter, c’est horrible ! Je veux faire œuvre de régénération, remettre en place les conditions propices à la vie. Ce n’est pas l’homme qui va régénérer, on va juste donner les capacités à la nature de se régénérer.

L’hydrologie régénérative

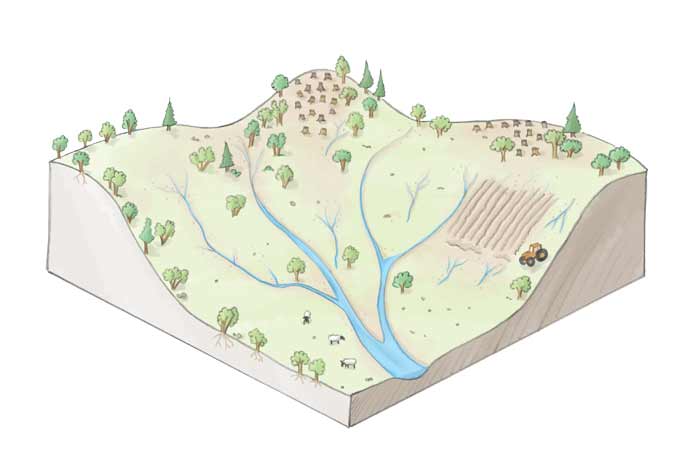

Un paysage simplifié, où l’écoulement de l’eau vers l’aval est favorisé, notamment avec des coupes à blanc et des cultures dans le sens de la pente.

Un paysage où tout est fait pour retenir l’eau : baissières, plantations antiérosives, maintien de la ripisylve et des forêts à l’amont du bassin versant…

N. Guillot |

Les rivières volantes sont de gigantesques flux de vapeur d’eau qui survolent les forêts sur d’immenses distances. Ce sont les milliards d’arbres des forêts qui rejettent cette vapeur d’eau. Ces rivières volantes suscitent la curiosité des chercheurs qui cherchent à élucider le rôle complexe joué par la forêt dans le climat mondial.

PNUE / Stefan Schwarzer UN Environment/Grid‑Genève

Marie Arnould

“Serial” créateur d’associations

Ingénieur agronome, Samuel Bonvoisin a grandi sur la ferme en polyculture‑élevage de son père, dans les Hauts‑de‑France. « Un ingénieur, ça aime résoudre des problèmes, mais on ne m’a jamais parlé de changement climatique pendant mon cursus, c’était navrant ! » s’agace le jeune quadragénaire. Très impliqué dans l’écologie et l’éducation populaire, formé à la permaculture dès 2009 et, en 2015, il a racheté une vieille ferme dans la Drôme, où il a cocréé un écolieu, l’Oasis de Sérendip’. Sur ce terrain de 11,5 ha, la volonté est de créer un verger maraîcher qui mixe la production de fruits et de légumes en agroforesterie. Impliqué dans de nombreuses associations, il a cofondé le PermaLab, un bureau d’études en agriculture et hydrologie régénératives, et l’association Pour une hydrologie régénérative, avec l’hydrologue Charlène Descollonges. Membre du CA de l’association Biovallée, qui vise à faire de la vallée de la Drôme un territoire de référence en matière de transition, il multiplie les conférences auprès des collectivités territoriales et les institutions.