Baissière suivie d’une butte accueillant légumes vivaces et arbres fruitiers.

M. Arnould |

Cet article est extrait du livre Mon potager en pente de Aymeric Lazarin.

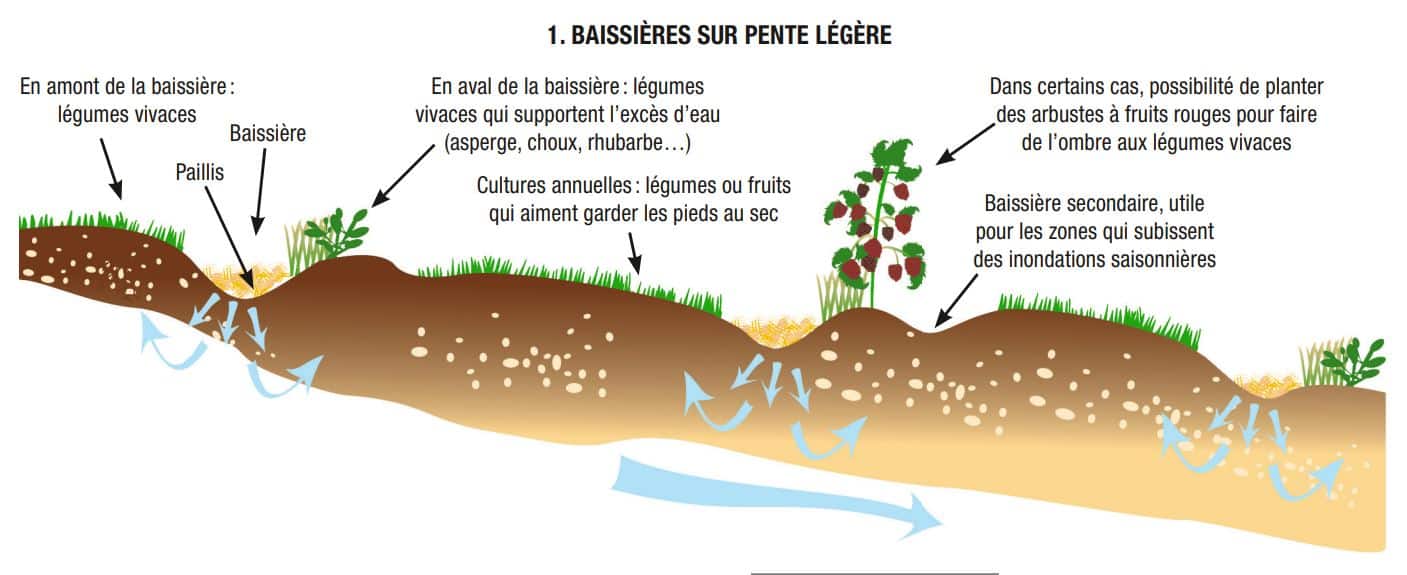

Les baissières sont de petits fossés creusés suivant les courbes de niveau, c’est-à-dire perpendiculairement à la pente. Avec la terre qui est extraite de la tranchée, on fabrique un bourrelet que l’on place en aval afin de limiter les risques de débordement lors des fortes pluies. Au cœur de la baissière, c’est-à-dire au plus fort de la dépression tout juste creusée, il est possible d’installer une épaisse couche de paillis (broyat, BRF, paille…) : cela permet d’améliorer la capacité d’absorption de l’eau tout en retenant l’humidité plus longtemps (dessin 1).

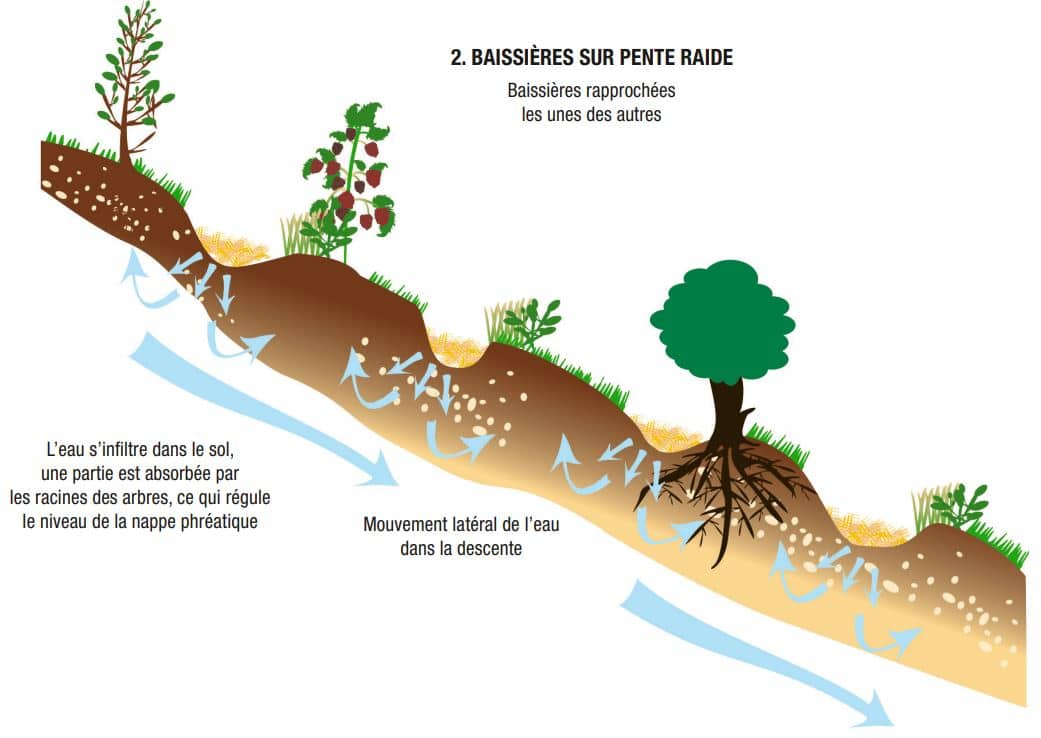

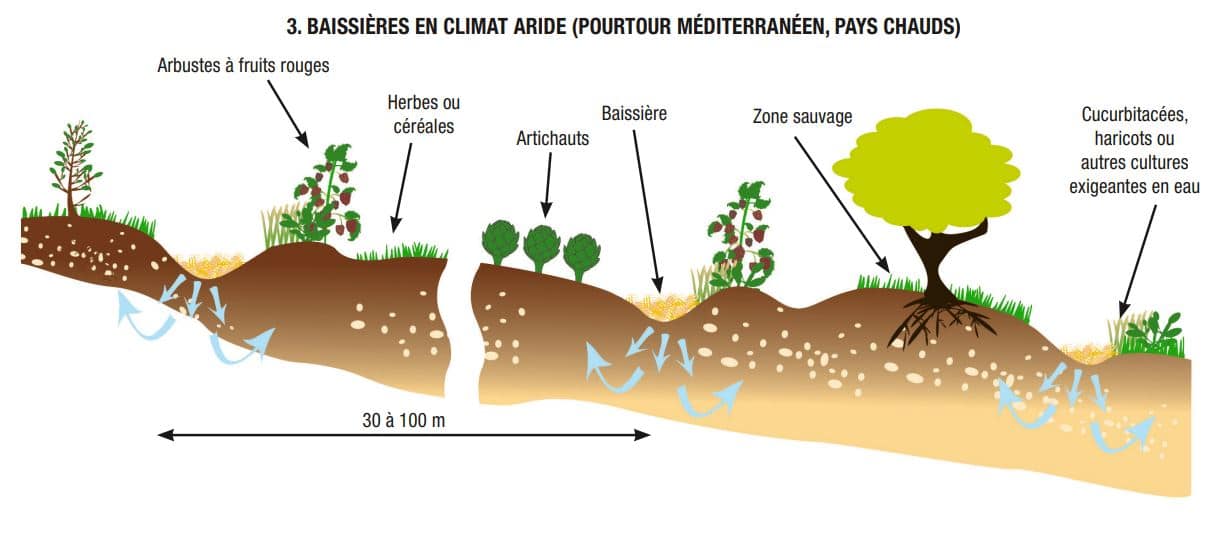

Plus la pente est raide, plus les baissières doivent être rapprochées les unes des autres (dessin 2). De même, leurs dimensions doivent être adaptées au climat et au sol de votre région : la fréquence des précipitations intenses (orages par exemple) doit vous inciter à creuser des baissières plus larges et/ou plus profondes tout comme les sols argileux qui présentent une vitesse d’infiltration réduite. En climat aride (dessin 3), la distance entre deux baissières doit être plus grande que sous des latitudes humides et les cultures seront consacrées à des arbres rustiques, des légumineuses fourragères, des légumes vivaces méridionaux et des céréales.

La capacité d’une baissière dépend de ses dimensions (longueur, largeur et profondeur), mais aussi de sa pente et surtout de la capacité d’infiltration du sol. En effet, tous les sols n’acceptent pas l’eau de la même façon selon leur texture, leur structure et leur niveau de saturation en eau.

Ainsi, un sol non saturé en eau peut « refuser » l’infiltration d’eau si une croûte de battance s’est formée en surface ou si sa structure a été abîmée par les travaux (souvenez-vous que le compactage est à limiter !). À l’inverse, sur un sol sec mais ayant une structure poreuse, l’eau se trouve comme « aspirée » par un processus physique que l’on appelle la succion matricielle, ce qui facilite considérablement l’infiltration.

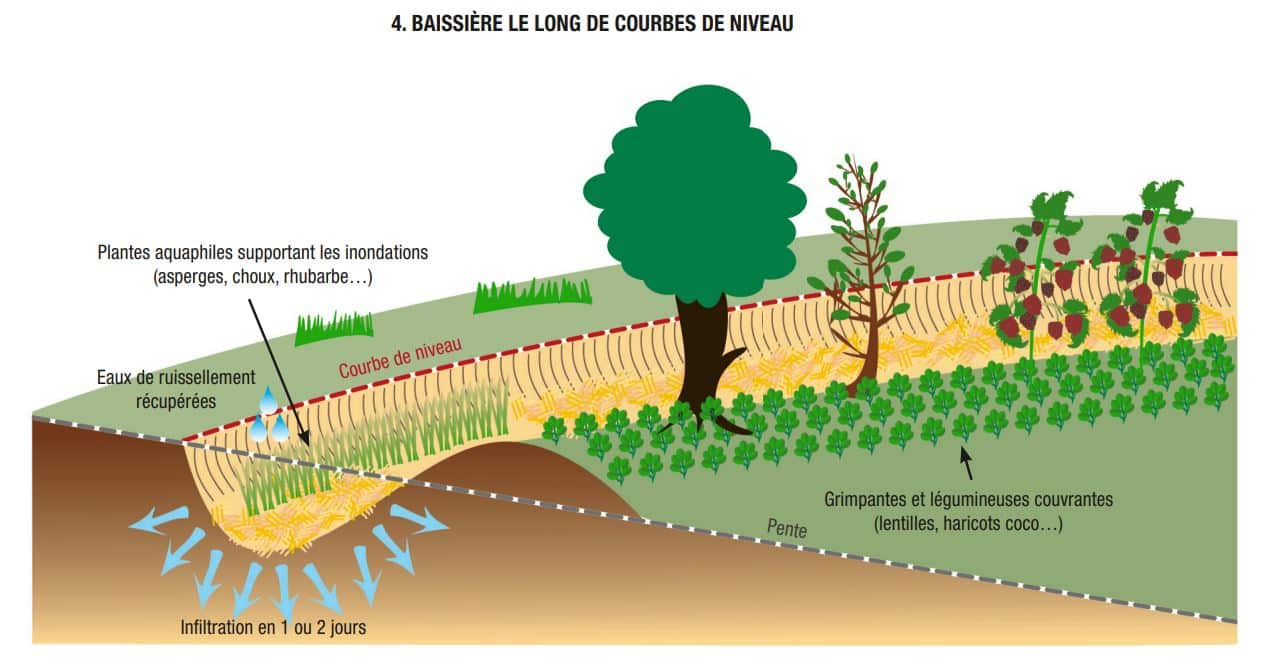

Une baissière qui épouse une courbe de niveau (dessin 4) n’a pas pour objectif la circulation de l’eau : elle la stoppe, puis l’absorbe. Sur les bords supérieurs de ce type de baissière, on plantera des arbres ou des buissons.

Le ruissellement dépend donc de la pente, de la couverture végétale, mais aussi et surtout de la capacité d’infiltration du sol. Celle-ci se mesure grâce au test dit de Porchet (voir ci-dessous).

Une fois la baissière creusée, il est particulièrement intéressant de conserver la terre excavée afin de construire sur le côté aval un petit épaulement qui va constituer un bourrelet à planter. Au-delà de renforcer l’aménagement anti-ravinement, cela permet de valoriser l’eau qui s’infiltre dans la baissière. Il s’agit, en d’autres termes, d’associer intelligemment le fossé, le talus et la haie, trois aménagements complémentaires pour une structure agroécologique extrêmement intéressante.

Aymeric Lazarin

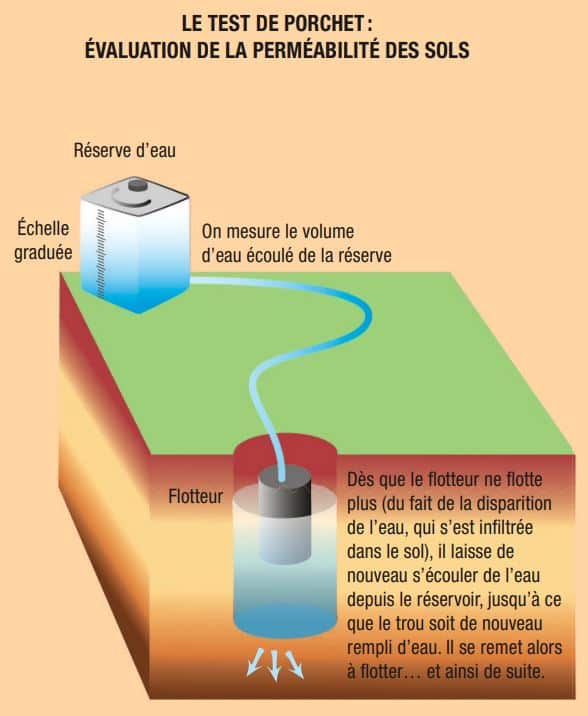

Le test de Porchet

L’essai Porchet est une méthode d’évaluation de la perméabilité des sols. Il consiste à mesurer la vitesse d’infiltration de l’eau dans un sol saturé. Il nécessite l’achat d’un matériel standardisé comprenant une tarière et un système d’alimentation avec flotteur et clapet (permettant de maintenir le niveau d’eau constant dans la cavité) et une petite réserve d’eau graduée. Un chronomètre est également nécessaire. En voici le protocole.

Mise en place

Creuser un trou à l’aide de la tarière (de diamètre standardisé), de profondeur variable. Remplir le trou avec de l’eau jusqu’à ce que le sol soit complètement mouillé et atteigne le stade de saturation.

Mesure de la vitesse d’infiltration

Une fois le sol saturé en eau, installer le système d’alimentation à flotteur et clapet standardisé. Quand le niveau d’eau dans le trou va baisser, il va entraîner le flotteur vers le bas, ce qui aura pour effet d’ouvrir le clapet et de laisser s’écouler l’eau de la réserve.

La surface d’essai dans l’essai Porchet

Lors de la réalisation d’un essai Porchet, la taille de la surface d’essai joue un rôle crucial. Elle équivaut à la taille du trou ouvert par la tarière.

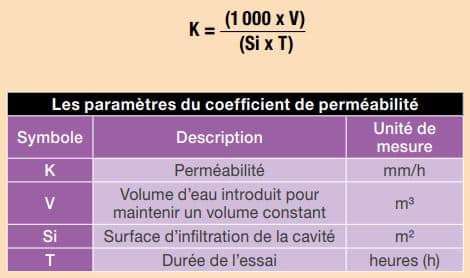

Le calcul de la perméabilité

Le calcul de la perméabilité à l’aide de l’essai Porchet est un processus assez simple. Il nécessite d’observer la vitesse à laquelle le niveau d’eau dans la fosse d’essai baisse avec le temps. Le coefficient de perméabilité K est calculé à partir de la variation du volume d’eau nécessaire pour maintenir un volume constant dans la cavité, en fonction du temps. La formule est la suivante :